엘리베이터의 발전 역사, 추락을 막는 안전장치가 발명되었지만, 다른 과제들도 있었다. 초창기의 엘리베이터는 증기기관으로 움직였다. 전기 엘리베이터의 발명, 그리고 이발사 출신에서 엘리베이터의 안전문을 발명해 대 부호가 된 사람. 엘리베이터의 닫힘 버튼은 정말로 전기를 많이 쓸까? 어이없던 절약 캠페인.

2024.07.08 - [현대의 일상을 만든 사람들] - 목숨을 건 마케팅으로 엘리베이터의 대중화를 이끈 사람 (上)

목숨을 건 마케팅으로 엘리베이터의 대중화를 이끈 사람 (上)

엘리베이터의 역사에 관한 이야기. 현대인에게 빼놓을 수 없는 엘리베이터, 엘리베이터는 매우 안전하다. 케이블이 끊어져도 절대 추락하지 않는다. 이건 안전엘리베이터를 발명한 한 발명가가

lonedaisy.tistory.com

엘리베이터의 동력문제

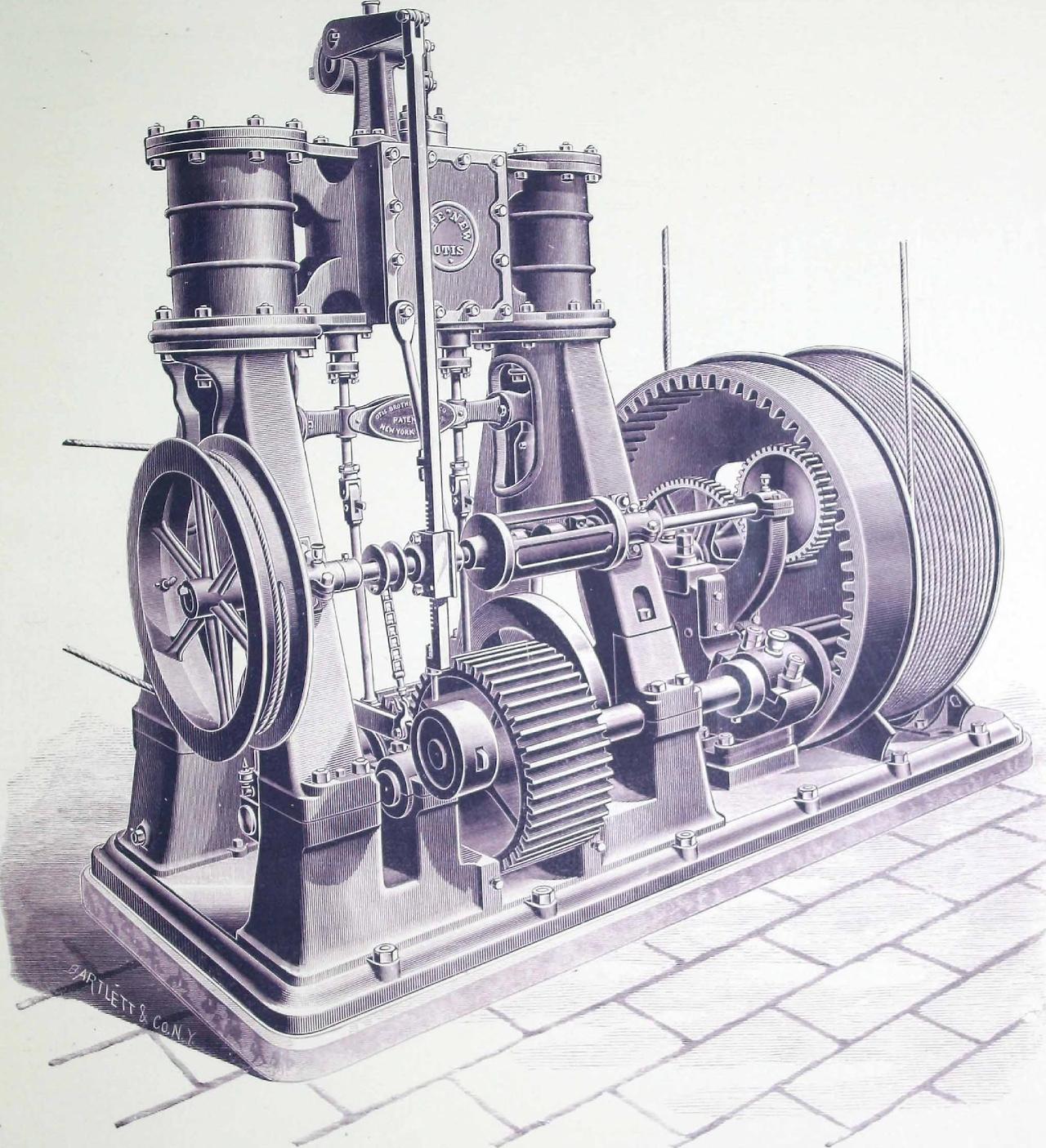

안전 엘리베이터 덕분에 승객용 엘리베이터가 대중화되었지만, 엘리베이터를 움직이는 동력은 여전히 증기였다. 아주 가끔 물의 압력으로 피스톤을 밀어 올리는 유압식(Hydraulic, 이 경우는 엄밀히 수압식이라고 해야겠지만…) 엘리베이터를 사용하는 경우가 있었고, 대부분은 증기기관이 케이블을 감아올리는 방식을 주로 사용했다.

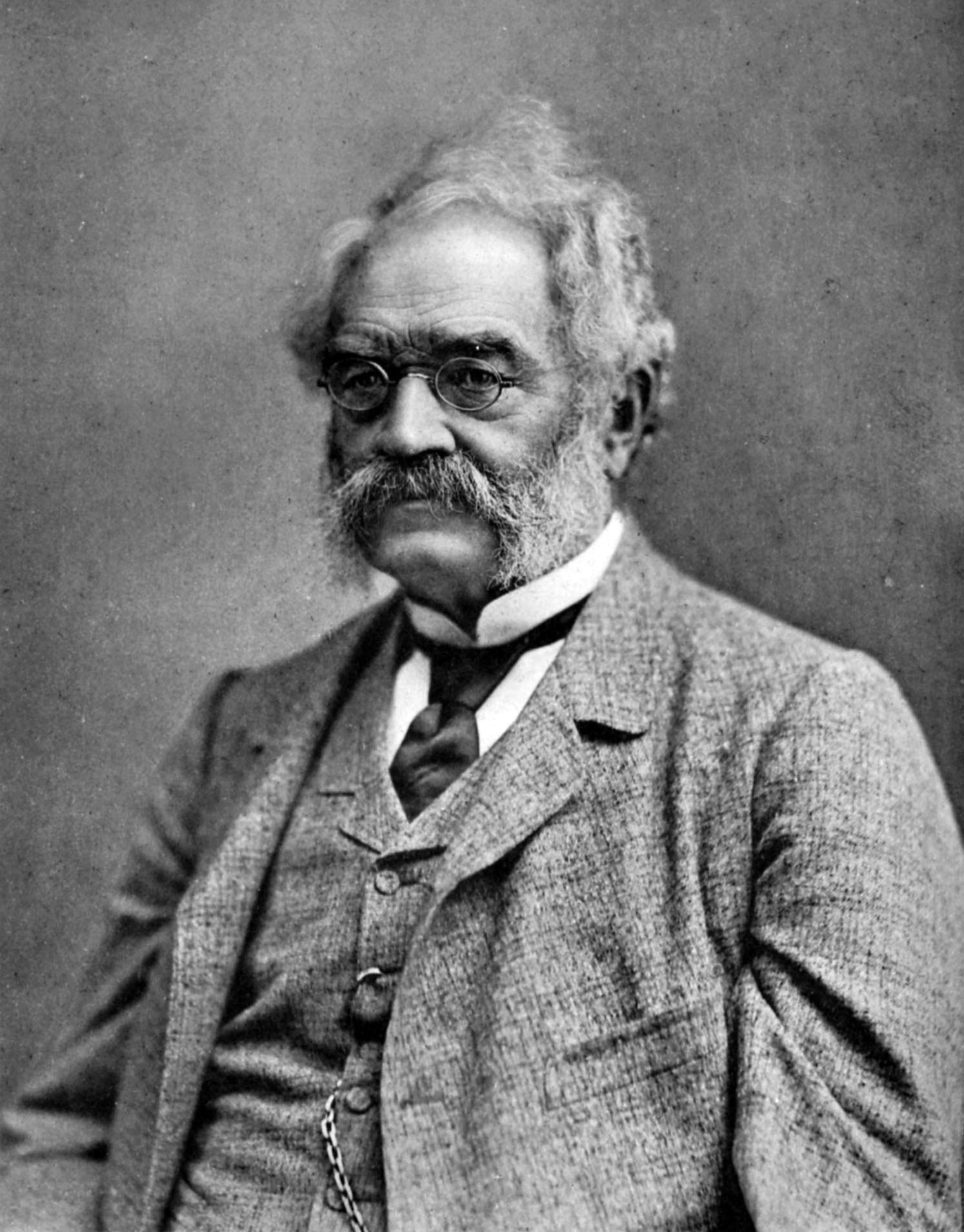

최초의 전기 엘리베이터는 1880년 독일의 공학자이자 사업가인 베르너 폰 지멘스(Werner von Siemens)가 발명했다. 1816년에 태어난 지멘스는 기존까지 무선전신에서 모르스 부호를 이용해 전송하던 방식을 대신해 글자를 바늘로 가리키는 포인터 텔레그래프를 발명한 인물이며, 지금도 잘 나가는 독일의 지멘스사를 창업한 인물이다. 지멘스가 만든 전기 엘리베이터는 초창기 모델이다 보니 증기기관 엘리베이터에 비해서는 기술적인 완성도가 떨어지고 조악했던 모양이다. 그로부터 30년 이상이 흐른 1910년대까지도 엘리베이터에는 여전히 증기기관이 쓰였다. 어떤 기술이 다른 방식으로 전환되는 과도기의 모습은 다 비슷하다. 요즘 자동차의 구동 방식이 전기로 변화해 가는 모습을 보면 그때와 별반 다르지 않다. 내연기관은 이미 기술적 완성단계에 도달해 있고 이를 대체하는 전기 자동차의 기술은 지금도 계속 발전해 나갈 여지가 있지만 아직은 완성도가 부족하다 여기는 사람이 많다. 칙칙폭폭 증기기관차가 지금은 오래된 구닥다리처럼 느껴지겠지만, 증기기관차가 기술적 완성도에 도달했을 때 시속 203km를 냈던 세계 기록을 가지고 있다. 그것도 무려 1938년에 말이다. 당시의 증기기관은 이미 기술적으로 완성된 상태였기에 전기엘리베이터가 개발되어도 사람들은 한동안은 증기기관을 더 신뢰했다.

엘리베이터의 자동문

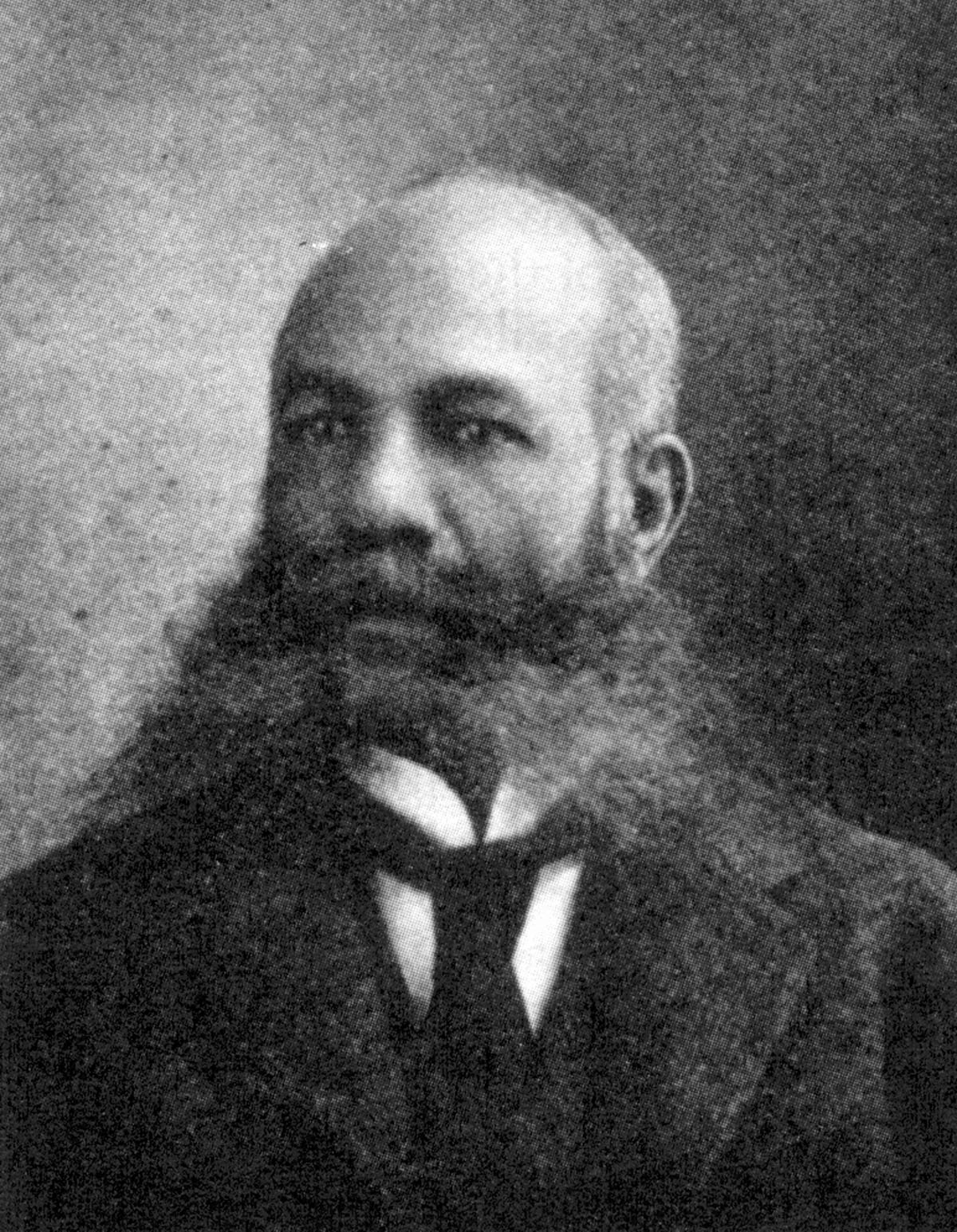

대중화된 엘리베이터가 안전한 건 사실이지만 여전히 또 다른 안전문제가 있다고 생각한 사람이 있었다. 1838년 미국에서 출생한 흑인 발명가이자 사업가인 알렉산더 마일스(Alexander Miles)가 그 주인공이다. 요즘같이 민감한 시대에 굳이 그가 흑인임을 강조한 이유는 인종차별이 심했던 19세기에, 그것도 노예제가 폐지되기 약 30년쯤 전에 태어나 발명과 사업을 통해 거부가 된 대단한 사람이기 때문이다. 그 시절의 흑인은 아예 출발선이 달랐으니 말이다. 젊은 시절의 그는 직업이 이발사였다. 이발소를 운영하며 동시에 모발 케어 용품을 제조해서 판매하며 생계를 이어가던 그는 결혼해서 딸을 얻었다. 어느 날 딸과 함께 엘리베이터를 탑승하려다 굉장히 위험한 상황을 보게 되었다. 엘리베이터를 탑승하려고 보니 해당 층에 이미 엘리베이터가 떠나고 없었음에도 승강장의 문이 열려 있었던 것이다. 이건 사용자에게 심각한 위험이 될 수 있음은 누구라도 알 수 있었다. 만약 어린 딸이 혼자 외출하다 실수로 열린 승강장 문을 통해 수직통로 안쪽으로 추락할 수도 있었다는 생각을 하면 아찔했을 것이다. 그때만 해도 엘리베이터 문은 탑승자(혹은 엘리베이터 운전자)가 직접 수동으로 열고 닫아야 했다. 만약 엘리베이터에 타서 안쪽 문을 닫더라도 바깥쪽 승강장 문을 닫는 것을 깜빡 잊으면 엘리베이터가 떠나고 없더라도 문이 열려 있으니 수직으로 뻥 뚫린 엘리베이터 통로가 그대로 노출되게 된다. 알렉산더 마일스는 이 문제를 해결하기 위한 자동문을 직접 발명했다. 엘리베이터가 층에 딱 맞게 도착하면 내측, 외측 문이 자동으로 열리고 닫히는 메커니즘을 개발해서 1887년 특허를 받았다. 특허를 통해 돈을 벌어들인 그는 1899년 흑인들을 위한 보험회사를 설립해 거부가 되어 한때 북미에서 가장 부유한 흑인이라는 칭호를 얻기도 했다.

안전하긴 하지만…

현재는 자동으로 여닫히는 문이 표준화되어 더욱더 안전해지긴 했지만 그 문이 마냥 튼튼하기만 한 것은 아니다. 엘리베이터의 문은 상부의 개폐장치 틀에 매달려 있지만 아래쪽은 빠지지 않도록 레일 위에 그저 걸쳐져 있을 뿐이다. 그래서 문을 강하게 밀면 문이 레일에서 빠져버리는 수가 있으니 주의해야 한다. 몇 해전 서대전네거리역에서 발생한 추락사고가 그래서 일어났다. 엘리베이터를 타기 위해 전동카트를 타고 빠른 속도로 달려오던 지체장애인이 간발의 차로 닫힌 엘리베이터 문에 부딪히자 화가 나서 고의로 두 번이나 더 엘리베이터 문을 강하게 들이받았던 것이다. (세게 들이받으려고 뒤로 멀찍이 후진해서 다시 빠르게 달려오기까지 했다.) 결국 그 충격에 엘리베이터 문이 레일에서 빠져 들려버렸고 장애인은 문틈 사이로 빠지는 바람에 수직통로로 추락해 사망했다. 전적으로 본인이 자초한 일이라서 동정의 여지조차 없기는 하지만 그 일 때문에 전동카트로 충돌하지 말라는 경고까지 추가되었다. 엘리베이터 문에 기대지 말라고 경고문을 써 붙여 놓은 이유는 정말로 기대면 안 되기 때문이란 걸 잊으면 안 된다.

그런데 보통의 엘리베이터는 그나마 문이라도 있지, 문이 아예 없는 엘리베이터도 있다. 이건 심지어 층마다 멈추지도 않는다. 유럽에서 아직도 볼 수 있는 파터노스터(paternoster lift)가 그것이다. 파터노스터는 두 개의 출입구가 그냥 열려 있는데 한쪽은 올라가는 방향, 한쪽은 내려가는 방향으로 마치 관람차처럼 탑승칸이 끊임없이 순환하는 구조로 되어있다. 올라가든 내려가든, 타이밍을 맞춰서 올라타고 내리면 된다. 이 장치는 1866년 영국의 건축가 피터 엘리스(Peter Ellis)가 처음으로 발명했다. 탑승칸 자체가 느리게 움직이기 때문에 보기보다는 탈만 하다고는 하는데, 아무래도 위험한 건 사실이라서 일반적인 엘리베이터보다는 사고율이 무려 30배나 더 높다고 한다. 그래서 더 이상 새로 설치하지는 않고 있으며 기존에 설치되었던 것도 폐쇄하려고 시도 중이지만, 파터노스터가 더 편리하다며 좋아하는 사람들이 반대하는 바람에 여전히 운행 중이라고 한다.

https://youtu.be/Rvvbn7O1nus?si=TWWlLNvLkSog6no7

어딘가 이상했던 엘리베이터 캠페인

자동으로 여닫히는 엘리베이터 문을 이야기하다 보니 한때 우리나라에서 전기 절약을 위해 엘리베이터 닫힘 버튼을 누르지 말자는 이상한 캠페인을 했던 게 기억난다. 자동으로 그냥 닫히는 것에 비해 버튼을 눌러서 닫으면 전기료가 더 나오니 문이 알아서 닫힐 때까지 기다리자는 말 같지도 않은 이상한 이야기를 온갖 미디어에서 떠들어 댔었다. 상식적으로 도저히 납득할 수가 없었다. 자동으로 닫으나 버튼을 눌러서 닫으나 어차피 똑같이 문 닫는 ‘일’을 하는데 드는 에너지가 차이가 날 이유가 없기 때문이다. 미디어들의 거짓말이 점점 퍼지니 엘리베이터 닫힘 버튼 주변에는 경고문(안내문) 같은 것이 하나 둘 붙기 시작했다. 처음에는 버튼을 누를 때마다 5원 50원이 더 든다고 써 붙이더니 어떤 빌딩은 숫제 한번 누르는데 500원어치 전기가 든다고 써 붙인 곳마저 있었다. 그때는 정말이지 그 안내문을 잡아 뜯고 싶은 충동을 억누르기 힘들었다. 이렇게 경고문만 붙여 놓았으면 그래도 그러려니 했을 텐데 아예 닫힘 버튼을 끊어놓은 곳도 많았다. 그래서 한동안은 엘리베이터 탈 때마다 더 타는 사람도 없는데 닫히지 않는 문을 멍하니 바라보며 짜증이 일었던 기억이 난다. 나중에 엘리베이터 전문가들이 나와 일관되게 문 닫는데 드는 에너지는 버튼을 눌러도 더 들지 않는다는 이야기를 하자, 이왕이면 기다렸다가 다 함께 타고 올라가자는 취지였다고 슬그머니 말이 바뀌었지만 그 논리도 궁색하긴 마찬가지였다. 엘리베이터 타려는 사람이 저 멀리서 달려오고 있는데 굳이 닫힘 버튼 눌러서 혼자 가버릴 야박한 사람도 없거니와 같이 탈 사람도 더 이상 없는데 기다리며 버리는 시간도 아깝기 때문이다. 붐비는 출근시간 이미 만원인데도 문이 닫히지 않아 올라가지 못하는 엘리베이터를 로비에서 바라보며 조급했던 경험들이 다들 한 번씩은 있을 것이다. 빨리 저 사람들 내려주고 와야 내가 지각을 안 할 텐데…

그러고 보면 이런 말도 안 되는 미신 같은 캠페인을 하는 경우가 이것 말고도 여럿 있는 것 같다. 겨울철에 난방비(정확히는 보일러 급탕비) 아끼자면서 쓰지 않는 수도꼭지를 차가운 물 쪽으로 돌려놓으라는 얘기를 하는데 이것도 말도 안 되는 소리다. 떨어진 실내 온도를 올리기 위해 켜지는 경우를 제외하면 보일러는 온수 쪽 물이 반드시 ‘흘러야’ 점화된다. 보일러 안에 유량 센서가 있기 때문에 물이 일정량 이상 흘러야 온수를 쓴다는 걸 감지하고 보일러를 가동하도록 만들어져 있기 때문이다. 심지어 이 캠페인은 지금도 겨울이 되면 종종 보인다. 또 한때는 우리나라가 유엔이 지정한 물부족 국가라면서 변기 물탱크에 벽돌을 넣어서 물낭비를 줄이라는 둥 (벽돌을 넣으면 벽돌 부스러기가 떨어져서 변기가 고장 날 가능성이 매우 높아진다.) 말도 안 되는 캠페인을 하다 오해였다는 걸 알고는 슬그머니 사라진 일도 있다. 환경보호 하자면서 눅눅한 종이 빨대를 쓰다가 종이 빨대도 플라스틱이 코팅되어 있어 재활용이 불가능하다는 걸 알고는 배신감 느꼈던 것이 최근이 일이다. 이젠 미디어에서 하는 이런저런 캠페인을 볼 때마다 냉소부터 나오게 된다. 저것도 언젠가 시간이 지나면 뻘소리였다는 얘기가 나올지도 모르니까.

'현대의 일상을 만든 사람들' 카테고리의 다른 글

| 목숨을 건 마케팅으로 엘리베이터의 대중화를 이끈 사람 (上) (1) | 2024.07.08 |

|---|---|

| 콘크리트는 삭막하지 않다 (下) - 시멘트와 콘크리트의 뒷이야기 (4) | 2024.07.02 |

| 콘크리트는 삭막하지 않다 (中) - 시멘트와 콘크리트의 뒷이야기 (2) | 2024.07.02 |

| 콘크리트는 삭막하지 않다 (上) - 시멘트와 콘크리트의 뒷이야기 (1) | 2024.07.02 |

| 비누는 원래 사치품이었다 - 혼돈의 시대를 살았던 불운한 화학자 (0) | 2024.06.25 |